Das "Urban Challenge-Format" als Experiment -

Was haben wir gelernt?

Lokale Experimente wie die Urban Data Challenge dienen als Grundlage für die Gewinnung praktischer Erkenntnisse über die gemeinsame Nutzung von B2G2S-Daten in städtischen Kontexten. Wie so oft bei komplexen und innovativen Projekten, ist die Gewinnung von Erkenntnissen ein zentraler Aspekt des Unterfangens. Obwohl sich im Idealfall alle anfänglichen Hypothesen und Pläne als gültig und richtig erweisen, ist das in der Regel nicht der Fall. Aber auch die Aspekte, die nicht wie geplant funktioniert haben, sind sehr wertvoll für den Innovations- und Lernprozess. Experimente, die mit aussagekräftigen Anwendungsfällen und mit der Unterstützung der öffentlichen Administration und hochrangigen Politiker:innen durchgeführt werden, sind von wesentlicher Bedeutung, wenn es darum geht, die Politik zu ändern oder im Bereich der Digitalisierung und Technologie zu regulieren.

Die Urban Challenge als Format kann reale Herausforderungen von Stadtverwaltungen erfolgreich lösen. Obwohl die Zusammenarbeit zwischen der Universität Bremen, dem Gewinner unseres Ideenwettbewerbs, und der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) noch andauert (bis November/ Dezember 2023) und die endgültigen Ergebnisse noch ausstehen, zeigt eine erste Auswertung, dass das Gewinnerteam neue Kapazitäten und Kompetenzen in den Prozess der Analyse der Wirkung einer Pop-up-Fahrradspur im Speziellen und der Mikromobilitätsströme in Hamburg im Allgemeinen einbringt. Ein Schlüsselfaktor für das Projekt war immer, einen konkreten Anwendungsfall für die Experimente sicherzustellen, um in einer realen Umgebung zu lernen und das Potenzial der Datennutzung für das öffentliche Interesse zu demonstrieren.

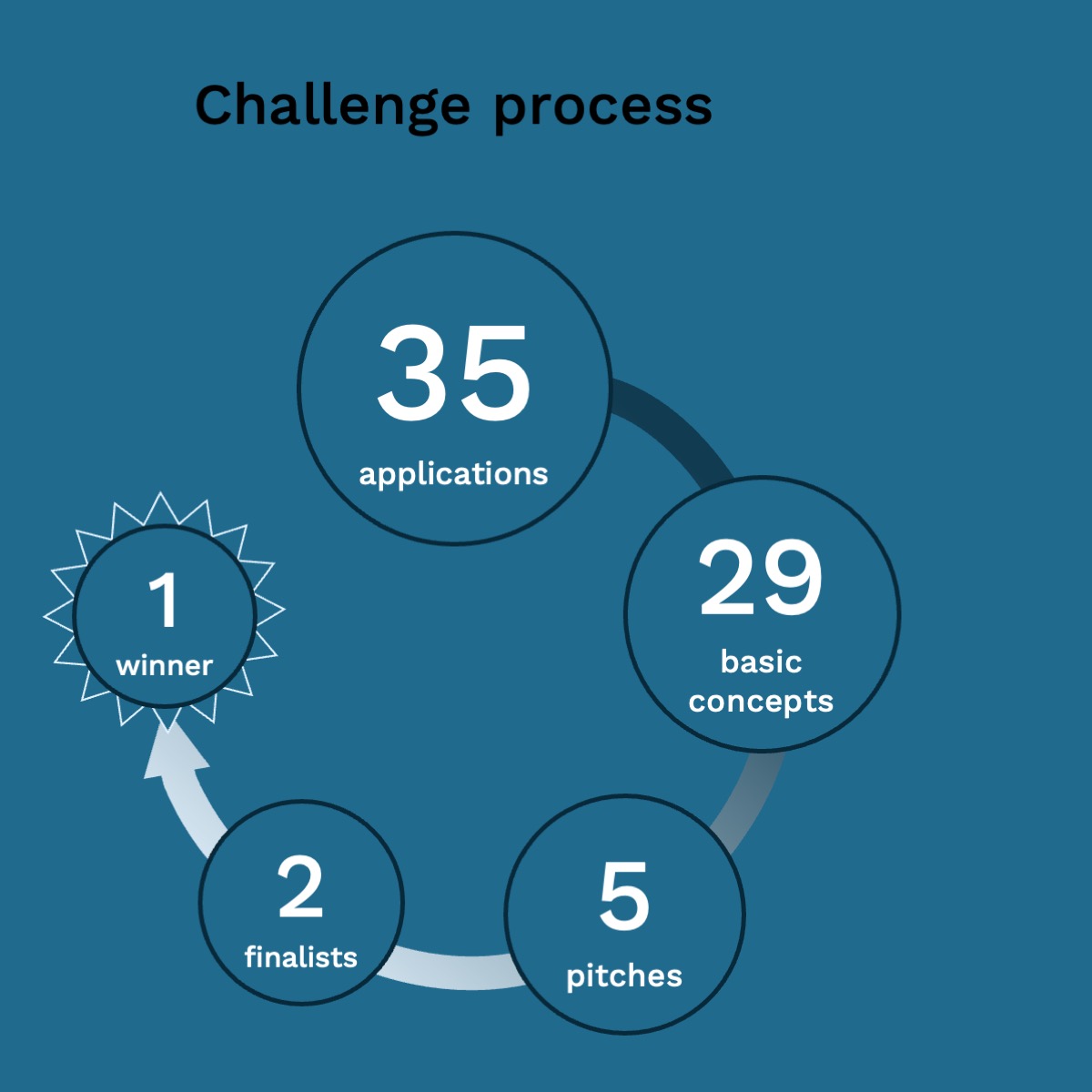

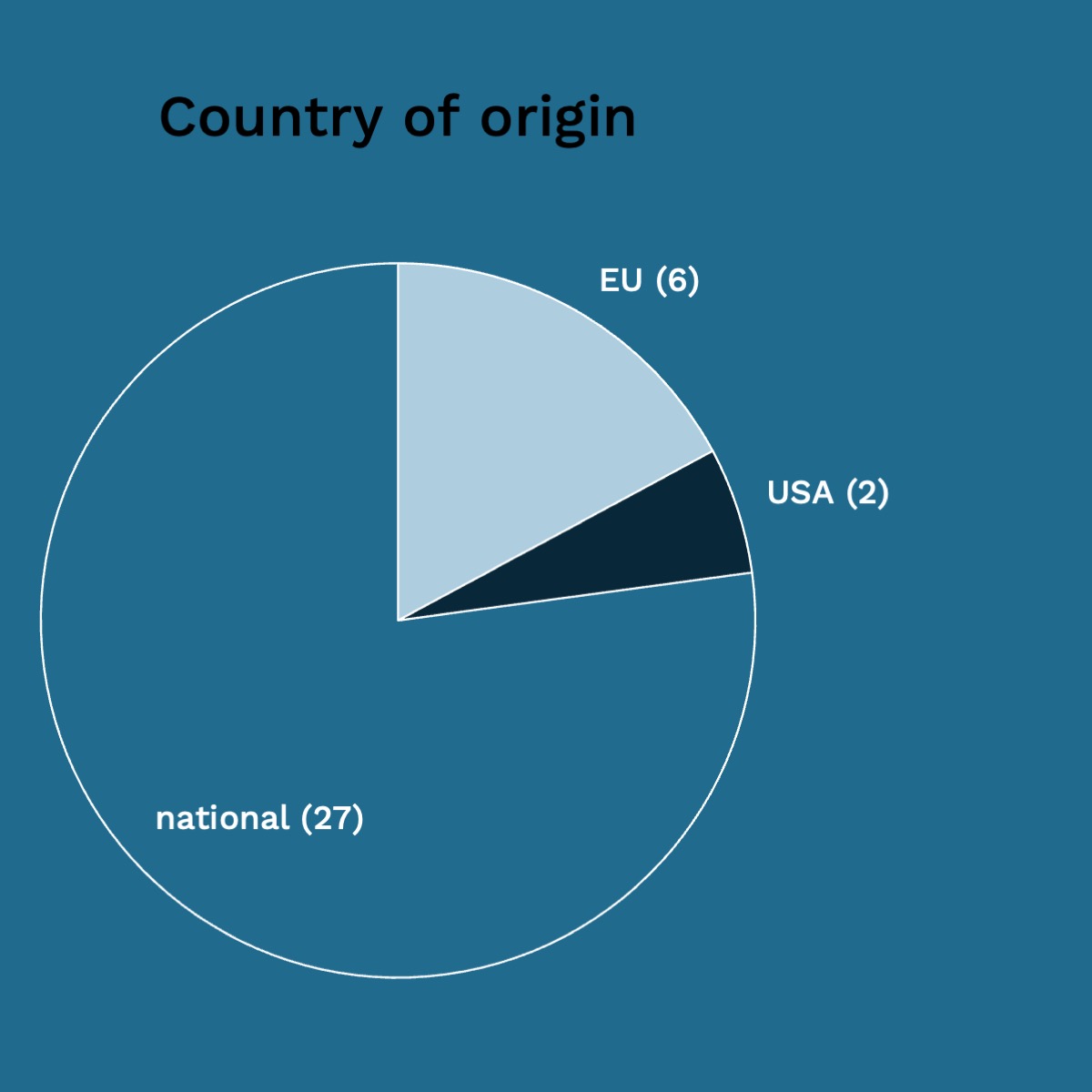

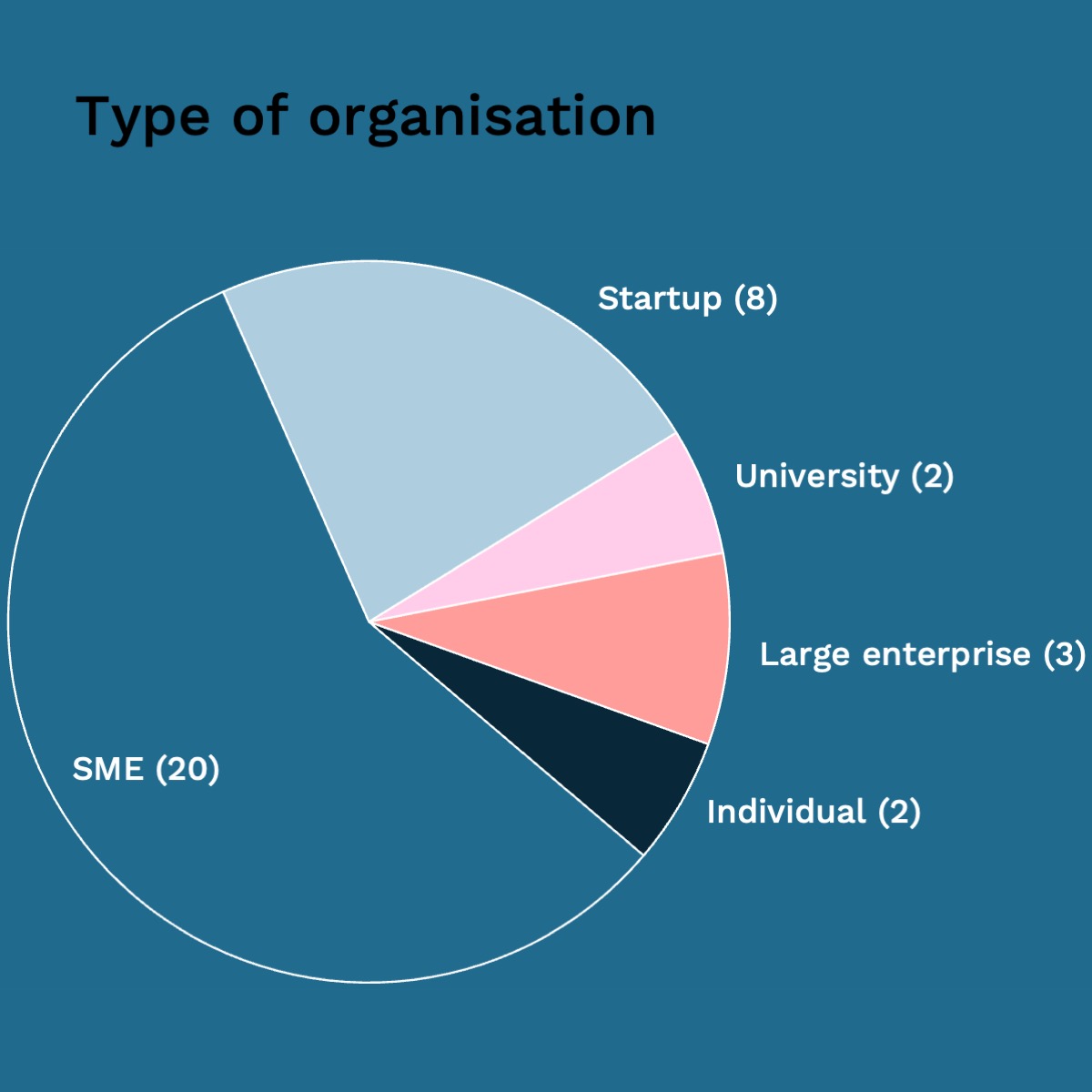

Das Format "Urban Challenge" hat das Innovationsökosystem sehr erfolgreich angeregt und eingebunden. Wir erhielten 35 Bewerbungen mit unterschiedlichem Hintergrund (S. Details unten) - Akademiker, Start-ups, große Unternehmen, Beratungsfirmen - aus Deutschland, Europa und den USA. 29 von ihnen reichten daraufhin erfolgreich einen vollständig förderfähigen Satz von Unterlagen einschließlich ihrer Grundkonzepte ein. Diese Zahlen sind, auch im Vergleich zu ähnlichen Initiativen z.B. aus Barcelona, sehr hoch.

Das Format der "Urban Challenge" war im Fall der Urban Data Challenge fruchtbar, bringt aber einen hohen bürokratischen Aufwand mit sich und ist daher für Experimente nur bedingt geeignet. Wir haben uns für das Format einer Urban Challenge entschieden, um einen schlanken und ansprechenden Ideenwettbewerb mit niedrigen Teilnahmebarrieren zu organisieren. Die anfängliche Erwartung und Annahme, dass ein komplexer Beschaffungsprozess umgangen werden könnte, da unser Preisgeld (40.000 EUR) unterhalb des Schwellenbereichs lag, erwies sich jedoch als falsch. Stattdessen erfuhren wir, dass ein offizieller Beschaffungsprozess nach wie vor erforderlich ist, da die Tatsache, dass das Preisgeld unter dem Schwellenwert liegt, nicht bedeutet, dass der Beschaffungsprozess vernachlässigt werden kann, sondern vor allem die Möglichkeiten der rechtlichen Verfahren für die am Prozess Beteiligten verändert. Um den Beschaffungsprozess zu strukturieren und zu begleiten, haben wir uns daher für eine enge Zusammenarbeit mit Dataport, dem IT-Dienstleister für die öffentliche Verwaltung in Hamburg, entschieden. Dennoch erwies sich der Prozess für alle Beteiligten (z.B. die verschiedenen Behörden/Ämter der Stadt Hamburg, das Team von The New Institute, die Jurist:innen) als sehr zeitaufwändig. Vor allem war das Verfahren für die Teilnehmenden des Wettbewerbs nicht so einfach und leicht zugänglich, wie anfangs erwartet. Unsere Empfehlung an die Verwaltung wäre daher, die Spielräume des Vergaberechts stärker zu nutzen, um den Zielkonflikt zwischen Beschaffungsprozessen und Innovationsförderung zu überwinden.

The Urban Data Challenge - Rückblick auf den Prozess

Im August 2023 haben wir die Universität Bremen als Gewinner unserer Urban Data Challenge Hamburg bekannt gegeben. Ihr innovatives und wissenschaftliches Konzept mit dem Titel "MoveAI" hat unsere Jury überzeugt und wird nun in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Hamburg als Prototyp umgesetzt. Nochmals herzlichen Glückwunsch!

Aber wie ist es dazu gekommen? Was genau ist die Urban Data Challenge? Und welche Organisationen haben teilgenommen? In diesem Artikel wollen wir kurz die wichtigsten Meilensteine der Challenge Revue passieren lassen und einige der Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben, mit Ihnen teilen.

Alles begann im Februar 2023, als wir unseren Aufruf zur Teilnahme starteten und das Innovations-Ökosystem aufforderten, sich an unserem Wettbewerb zu beteiligen und Lösungen zu entwickeln, die dabei helfen, die Mikromobilitätsströme auf der Reeperbahn und in den umliegenden Vierteln auf der Grundlage von gemeinsam genutzten privaten und öffentlichen Daten zu analysieren. Wir verfolgten dabei zwei Ziele: die Verbesserung der Mikromobilitätsinfrastruktur und der Verkehrsplanung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Erforschung neuer Methoden der gemeinsamen Datennutzung im öffentlichen Interesse.

In den folgenden Wochen erhielten wir 35 Bewerbungen aus unterschiedlichen Bereichen - Wissenschaft, Start-ups, Großunternehmen, Beratungsfirmen - aus Deutschland, Europa und den USA. 29 von ihnen reichten in der Folge erfolgreich ihre Grundkonzepte ein, die nach Kriterien wie Kreativität und Innovation, technologische und wirtschaftliche Machbarkeit und Datenschutz geprüft und bewertet wurden.

Die fünf besten Bewerber wurden dann zum Pitch Day im Mai 2023 bei der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende eingeladen. Die Veranstaltung bot ihnen die Gelegenheit, ihr Konzept einer hochrangigen interdisziplinären Jury zu präsentieren, die die beiden vielversprechendsten Finalisten u. a. auf der Grundlage der Erfahrung des Teams, der Skalierbarkeit ihres Vorschlags und des Innovationsgrads auswählte. Mitglieder der Jury waren Christian Pfromm (CDO der Freien und Hansestadt Hamburg, ITD), Prof. Dr. Jana Kühl (HAW Ostfalia), Thomas Fuchs (Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Hamburg), Edda Becker (Innovationsexpertin und Mentorin für Startup Teens), Diether Schönfelder (CDO der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, BVM), Aline Blankertz (Wikimedia), Mario Schmitz (IOT Venture) und Natascha Spörle (Bolt).

Nach der Entscheidung der Jury fanden ausführliche Verhandlungen zwischen den beiden Finalisten und der Stadt statt, an deren Ende die Universität Bremen als Gewinner der Urban Data Challenge Hamburg bekannt gegeben wurde und 40.000 € für die Umsetzung ihres Vorschlags erhielt. Wir sind sehr gespannt darauf, die Entwicklung ihres Prototyps in den kommenden Monaten zu verfolgen und sein Potenzial für die Planung und Verbesserung der Mikromobilitätsinfrastruktur in Hamburg und darüber hinaus zu sehen.

Website des Gewinners besuchen: Universität Bremen

Für den Moment möchten wir Ihnen jedoch eine kurze Liste mit den wichtigsten Erkenntnissen aus der Urban Data Challenge Hamburg mit auf den Weg geben, die für ähnliche Initiativen in der Zukunft hilfreich sein können:

Brücken bauen braucht Zeit: Die Urban Data Challenge Hamburg ist ein Multi-Stakeholder-Projekt, an dem sowohl verschiedene Abteilungen der Stadt Hamburg als auch externe Stakeholder beteiligt sind. Es war manchmal eine Herausforderung, die bürokratischen Unterschiede und unterschiedlichen Arbeitskulturen zu bewältigen, aber es hat sich gelohnt, Brücken zu bauen und gemeinsam zu lernen, wie man datengestützte Innovationen in der Öffentlichkeit fördern kann.

Innovation gewinnt: Bei den meisten vorgeschlagenen Lösungen handelte es sich um Dashboard-Systeme, die sich nur auf die Analyse konzentrierten, so dass die wenigen spezifischeren Lösungen, die die Erforschung neuer Technologien beinhalteten, hervorstachen. Beispiele hierfür sind der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Definition von räumlich-zeitlichen Gemeinschaften für tiefergehende Analysen oder die Entwicklung eines Fairness-Indikators für die Verkehrsplanung im Bereich der Mikromobilität.

Mikromobilitätsdaten sind verfügbar: Ein zentrales Problem in der Stadtplanung war lange Zeit, dass es wenig verlässliche Daten zur Mikromobilität gibt, was unter anderem am mangelnden wirtschaftlichen Interesse im Vergleich zu Autodaten liegt. Durch diese Challenge haben wir jedoch gelernt, dass sich dies nun ändert und dass mehrere Unternehmen, die über Daten zur Mikromobilität verfügen, bereit sind, Optionen zur gemeinsamen Nutzung der Daten für öffentliche Zwecke zu prüfen, auch wenn einige aufgrund schwieriger bürokratischer Erfahrungen in der Vergangenheit zögerlich waren.

Wenn Sie an weiteren Erkenntnissen aus der Urban Data Challenge Hamburg interessiert sind, insbesondere in Bezug auf die Methoden der Datenweitergabe und -verwaltung, bleiben Sie gespannt! Unsere kommenden Entwürfe für die gemeinsame Nutzung von Daten im öffentlichen Interesse werden im Herbst veröffentlicht und werden Verbindungen zwischen der Arbeit unserer Data Commons Working Group und den Erkenntnissen aus dieser Challenge herstellen.

Warum Daten und warum die Urban Data Challenge Hamburg?

Daten sind für Städte von erheblicher Relevanz. Sie unterstützen die Entscheidungsfindung wie etwa in Bezug auf Infrastrukturplanung und angebotene Dienstleistungen, die den Interessen der Bürgerinnen und Bürger dienen. Speziell Radverkehr und Mikromobilität bieten ein reichhaltiges Datenökosystem. In Zeiten der voranschreitenden Mobilitätswende besteht das konkrete Interesse darin, Radverkehr und Mikromobilität für die Bürgerinnen und Bürger attraktiver, integrierter, sicherer, nachhaltiger und bequemer zu machen zu gestalten. Die Urban Data Challenge ist ein Ideenwettbewerb, der genau dort ansetzt und die kollaborative Nutzung von Daten aus öffentlichen und privaten Quellen fördert und zeigen soll, wie dies dazu beitragen kann, dass eine Stadt wie Hamburg grüner und nachhaltiger gestaltet werden kann.

Warum Städte und warum Hamburg?

Städte sind Labore für demokratische und nachhaltige Innovation

Städte ermöglichen die Erprobung neuer kollaborativer Praktiken und demokratischer Standards für die gemeinsame Nutzung von Daten. Sie verfügen darüber hinaus über normative und regulatorische Befugnisse in Kombination mit Infrastrukturkapazitäten und Bürgernähe.

Dies gilt insbesondere für die Stadt Hamburg mit ihren sehr ehrgeizigen digitalpolitischen Zielen, der Net-Zero-Agenda und ihrem einzigartigen Transparenzgesetz, das den Bürgerinnen und Bürgern umfassende Informationsrechte einräumt, sowie ihrer fortschrittlichen technischen Infrastruktur und Kapazitäten durch die Urban Data Platform.

Ziel der Stadt ist es, den Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel (einschließlich Carsharing), des Radverkehrs und des Fußverkehrs am Modal Split bis zum Ende des Jahrzehnts auf 80% zu erhöhen. Der Anteil des Radverkehrs soll auf 25 bis 30 % erhöht werden. Im Sinne einer ganzheitlichen und zukunftsorientierten Betrachtung umfasst der Begriff Mikromobilität im Folgenden neben Fahrrädern auch alle anderen Fahrzeugtypen (z.B. (Elektro-) Lastenräder und Elektroroller), die auf Radwegen fahren dürfen.

Um diese Ziele zu erreichen, ist es erforderlich, detaillierte Einblicke in die neuen Bewegungsströme der Mikromobilität auf Hamburgs Straßen zu gewinnen. Denn so ist es bei optimierter Ressourcennutzung möglich, z.B. die Infrastruktur verbessern zu können und eine nutzerorientierte Mobilitätsplanung zu gewährleisten. Diese sollte vulnerableren Verkehrsteilnehmenden, wie Nutzenden von Mikromobilität und Fußgängerinnen und Fußgängern, Priorität einräumen. Gleichzeitig sollten Nutzende dieser Verkehrsmittel den physischen Raum respektieren, den sie nutzen, um ebenso Sicherheit und Komfort für andere Verkehrsteilnehmende zu gewährleisten.

Was und wie?

Inhalt und Zielsetzung der Urban Data Challenge Hamburg

Im Rahmen der Urban Data Challenge werden neben öffentlichen Daten ein umfassender Satz von exklusiven privaten Mikromobilitätsdaten zur Verfügung gestellt, welche für einen bestimmten Zeitraum verschiedene Bewegungs- und Fahrzeugdaten beinhalten. Diese sollen im Rahmen dieses Ideenwettbewerbs analysiert, kombiniert und in Verhältnis gesetzt werden (optional mit anderen, von den Teilnehmenden vorgeschlagenen Datensätzen).

Das Ziel ist es, damit eine ganzheitliche Sicht auf das Mikromobilitätsverhalten zu entwickeln und möglichst eine Vielzahl der folgenden Analysen zu ermöglichen:

1. Der wichtigste zu betrachtende Anwendungsfall ist die Veränderung des Mobilitätsverhaltens auf der Reeperbahn durch die neue Pop-Up-Bikelane in Richtung Osten ab November 2022. Mittels einer Vorher-Nachher-Analyse wird die Stadt die entstehenden Effekte in den angrenzenden Stadtteilen St. Pauli, Altona-Nord, Altona-Altstadt, Neustadt und Sternschanze untersuchen und dadurch Ergebnisse für weitere Projekte ableiten.

Über den Anwendungsfall „Reeperbahn“ hinaus sollen die angestrebten Analyseergebnisse dazu dienen, infrastrukturelle und verkehrstechnische Verbesserungen zu implementieren. Zu folgenden Schwerpunkten und Maßnahmen können diese Erkenntnisse beitragen:

2. Analyse der Verkehrsverlagerungseffekte durch die Einführung der Pop-Up-Bikelane - Analyse der Effekte auf die Verkehrsmittelwahl

3. Ermittlung von Gebieten und konkreten Straßen für mögliche weitere Pop-Up-Radwege

4. Anpassung der Lichtsignalanlagen-Programme auf Basis der gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten und Minimierung der mittleren Wartezeiten

5. Ermittlung von Bereichen, in denen Instandhaltungs- und/oder Designverbesserungen erforderlich sind, um die Sicherheit der Nutzenden zu erhöhen z.B. unebene Straßen und abrupt endende Fahrspuren

6. Bewertung von Bereichen und Spezifikationen für Parkmöglichkeiten für Mikromobilitätsfahrzeuge

7. Unterstützung der Entwicklung und des Ausbaus der verschiedenen Radverkehrsnetze in der Stadt

8. Ausweichrouten (wo nehmen Mikromobilitätsnutzende bewusst Umwege in Kauf, statt direkte Verbindungen, wie sie z.B. von Radverkehrsnetzen vorgesehen sind)

What’s next?

Die Arbeitsgruppe der Universität Bremen arbeitet aktuell mit dem Umsetzungsbudget in Höhe von 40.000 Euro in enger Zusammenarbeit mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) an dem Software Prototypen zur Analyse der Rad- und Mikromobilitätsströme auf Hamburgs Fahrradwegen.

Nach Abschluss dieser Umsetzungsphase werden die Ergebnisse im November 2023 von der Uni Bremen und der BVM vorgestellt.

FAQS

Was sind die Ziele der Challenge?

Die Challenge ist ein Ideenwettbewerb, bei dem innovative Lösungen gesucht werden, die die kollaborative Nutzung von Mikromobilitäts-Daten aus öffentlichen und privaten Quellen erproben. Wir arbeiten mit bekannten Industriepartnern aus dem Bereich der Mikromobilität zusammen. Durch die Bereitstellung von Daten für die beste Konzeptidee, tragen unsere Partner dazu bei, Innovationen zu fördern und neue Modelle des Datenaustauschs zwischen Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft (B2G2S) zu erforschen, um die Verkehrsplanung in den Städten zu unterstützen.

Wer steckt hinter der Challenge?

Die Stadt Hamburg und THE NEW INSTITUTE haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam am Innovationsprojekt The New Hanse zu arbeiten. Ziel ist die Erprobung und Umsetzung neuer Modelle für digitale Demokratie und die Datennutzung für das öffentliche Interesse in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte in Städten.

An wen kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?

Fragen zur Challenge können nur über das Fragentool der eProcurement-Plattform eingereicht werden. Alle Fragen werden zunächst gesammelt und die Antworten werden gemeinsam in Kalenderwoche 11 für die erste Runde und in Kalenderwoche 14 für die zweite Runde veröffentlicht. Für alle weiteren Fragen wendet euch bitte an info@thenewhanse.eu.